中印之争为何成“显学”

FT中文网特约撰稿人 齐天

2005年03月17日 星期四

近年来,亚洲两个人口大国——中国和印度的经济出现惊人增长。比较中印两国发展模式也开始成为时髦的“显学”。

2004年,中国经济增长率高达9.5%,令世人咋舌。印度最新会计年度的数据尚未公布,但2003/04会计年度(2003年4月──2004年3月底)的经济增长率达到8.2%,也颇为瞩目。据称,印度历史上,GDP增速只有三次超过8%。

中印对比成“显学”

或许是巧合,最近西方许多著名媒体和智库都不约而同争论起中印发展模式的优劣来。

“中印两个亚洲大国的经济崛起,是我们这个时代最重要的一件事。”英国《金融时报》首席经济评论家马丁·沃尔夫在最近一篇文章中如是说。

“巨龙入场,但须留意大象”,这是美国《基督教科学箴言报》一篇评论的标题。

“巨龙”自然是指中国,“大象”则是过去人们对印度发展步履蹒跚的贬义词。不过,你知道吗?大象也会奔跑,而且速度并不慢。

国际著名管理咨询公司麦肯锡出版的《麦肯锡季刊》在推出一组中印两国经济比较的分析时有这样的引言:“首先是中国:当中国经济在20世纪80年代开始以闪电般的速度起飞、随后又奠定全球经济大国的地位之时,其余国家先是难以置信、然后以敬畏的眼神看着中国的发展……接着是印度:印度的经济转型几乎比中国晚了10年,但是最近,很大程度上由于大量的就业机会从西方转移到印度,其经济发展也吸引了同样的国际注意力。”

英国《经济学人》杂志最近专门刊出一个比较中印经济的增刊。“比较是难以避免的。”该杂志配发的一篇社论说,“其它亚洲之‘虎’,如新加坡、台湾、香港、马来西亚,甚至包括韩国和泰国,地域相对较小,其经验可能会被视为不具有示范作用。然而,中国的例子却证明,地广人多并非经济增长活力的障碍。”

当然,普通民众也难以抗拒这种比较的诱惑,尤其是在比较的对象──中国和印度这两个国家中。

在印度,该国的《商业周刊》网站曾刊登一则来函,作者是一位去过中国上海的印度人。标题是:《中国为什么在各方面领先于印度?》,引起印度网民的热烈争论:一些网友为自己的国家辩护,但更多的网友则严厉批评印度的缺陷。

在中国,各类中文网站最热门的话题之一就是中印对比,例如,“搜狐网”有一个名为“印度观察”的网友专题讨论区,许多讨论帖甚至精细到详细比较中印水泥产量、钢铁消费量、发电量等数据的地步;“博客中国”网则隆重推出专题讨论《印度与中国──龙象之争》,广泛搜集海内外挺中派和拥印派两大阵营的观点,引发了中国网友的激烈争辩。

民主拖了印度经济的后腿?

中国和印度,除了地广人多这一共同点之外,其余方面差异很大。所以,无论是网民,还是专家、记者或政客,对中印经济的看法也各不相同,甚至相互冲突。他们大概只在一个问题上存在共识,用《经济学人》杂志社论中的一句话来概括:“迄今为止,在经济发展和减少贫困等几乎所有衡量标准上,中国都比印度做得好。”

但在谈到中国经济表现为何胜过印度的原因时,共识就消失了?

一些人把印度目前相对于中国的经济落后与印度的民主制度联系起来。

麦肯锡公司的多米尼克·特克认为,印度的民主制度在某些方面拖住了政府,使其无法刺激经济增长,举例来说,民主政府必须更多地注意通货膨胀和对“强大的游说势力”作出反应。

在中国一个名为“燕南”的学术网站上,一位署名“每月发工资”的网友发帖说:“我和一些印度朋友讨论过这个问题,他们说,在印度,太多的政治扼杀了效率,例如,修条普通的公路可能要讨论4-5年,很多事情明明是对国家有利,但很难达成一致。”

即使是现任印度财政部长的奇丹巴拉姆,也在上个月警告说,印度只有继续推动始于1991年的经济改革措施,避免“毫无结果的政治辩论”,才能赶上中国的经济发展。

但《经济学人》杂志认为,在民主制度是否有助经济增长这个问题上,并没有简单答案,它完全取决于每个国家的具体情况。就印度来说,虽然民主在某种程度上损害了经济决策的效率,却给印度带来了稳定,并使印度避免了类似中国大跃进、大饥荒、文革那样的人为灾难。

的确,如果因为印度一时落后于中国,就得出民主制度不利于经济发展的结论,未免草率。因为这种结论没有考虑两种可能性:一、印度现在落后于中国,但无法排除未来超过中国的可能性;二、印度并非这个星球上的唯一民主国家,虽然世界上的确有贫穷的民主国家和富裕的非民主国家,但也存在不少经济发达的民主国家和经济落后的非民主国家。

其实,印度经济目前落后于中国,原因很多,其中一些原因可能与政治并没有关系,而与两国的文化差异和民族心态差异有关。

《洛杉矶时报》的罗恩·特姆佩斯特曾分别在印度和中国当过驻外记者。他认为,中国尽管个人自由受到限制,但却更能够应对变化和引进新观念;印度的民主让人印象深刻,但在经济体制上却落后于中国。

特姆佩斯特引述在新德里与麦肯锡公司合作的一名顾问基托·波尔的话说:“中国是‘封闭的系统,开放的心灵’,印度则往往被称为‘开放的系统,封闭的心灵’。”

一个有趣的现象是:印度曾是英国殖民地,独立后与西方交往很频密;而中国历史上曾经有过多次的外风潮,1949年至1976年期间又一直闭关自守,尽管如此,但还是有人认为,如今的中国,其实比印度更西化。

许多近年来去中国城市观光的西方游客,都对中国城市居民、尤其是受过良好教育的青年人在衣食住行、言谈举止、时尚喜好、思想观念等方面越来越接近西方,留下深刻印象。而谈到印度,他们却更多地谈到印度的传统文化、种姓制度、宗教习俗对印度人、特别是印度精英阶层根深蒂固的影响。

“世界工厂”与“世界办公室”

如果说人们对中印目前经济差距的原因莫衷一是,那么,对中印经济前景的预测就更没有共识了。之所以如此,除了因为未来发展的不确定性之外,还由于这两个在政治制度、社会结构、文化传统都有很大差别的国家选择了不同的经济发展模式。

摩根士丹利首席经济学家斯蒂芬·罗奇在接受中国发行量很大的报纸《参考消息》采访时这样描述中印发展模式的不同:中国的发展模式是制造业驱动,伴随着国内高储蓄、大规模基础设施投资和境外直接投资的流入。印度的发展模式则缺少上述内容。印度国内的储蓄水平只有中国一半,每年流入印度的境外直接投资只有中国的10%,印度在基础设施建设上比中国落后大约10至15年。

一位中国网友用形象化的比喻说,长远来看,“中国制造”比不过“印度服务”,“世界工厂”敌不过“世界办公室”。

但是,服务业主导的发展战略为印度提供了巨大的机会。与中国不同,印度的优势在于它的人力资本、信息技术知识和英语语言环境。印度的服务业占国内生产总值超过50%,而中国不到35%。制造业对中国的重要性就如同服务业务对印度的重要性一样。

那么,这两种发展模式对中印未来经济竞争会产生怎样的影响呢?

中国学者于海莲和杜振华联合撰文说,短期内中国的总体竞争实力超过印度,但印度在信息产业和企业效率方面的优势有可能在未来赶上甚至超过中国。

一位中国网友用形象化的比喻说,长远来看,“中国制造”比不过“印度服务”,“世界工厂”敌不过“世界办公室”。

但是,深入分析一下印度服务业的构成,就发现情况并不那么简单。

尽管如斯蒂芬·罗奇所说,印度的服务业在其GDP中的比例超过50%,但新近一期《经济学人》杂志刊登的一篇名为“血汗工厂和技术苦力”的文章分析说,印度的信息技术产业和像电话服务中心这样的某些承包外国公司业务的服务业,在印度整个服务业中只占很小的比例,在印度整个GDP中的比例更小,只占4%,雇员也只有大约100万人。该文对有关印度能跳过工业化发展阶段、直接进入以信息业主导的后工业化经济的观点提出了质疑。

马丁·沃尔夫也注意到印度经济发展模式的这种矛盾:印度以服务业为基础,但显然未能创造大量就业机会。储蓄率和基建投资都远低于中国。工业化几乎尚未开始。精英教育很发达,但文盲率却又很高。他认为,印度赶超中国的可能性要取决于这个南亚大国是否有能力“大幅提高储蓄和投资,增加外国直接投资流入以及显著加快工业化”。

另一位中国学者、清华大学世界与中国经济研究中心主任李稻葵认为,倚重服务业的印度经验被过分高估了。他在接受《北京晨报》采访时说:“作为发展中的大国,怎么可能绕开制造业的发展阶段?”在他看来,中国的制造业现在正大有可为,而印度在基础设施建设等因素上和中国相差太远。

就连看好印度发展战略所提供“巨大机会”的斯蒂芬·罗奇也认为,“在未来20年内印度赶上或超过中国的可能性不大。”他说:“印度缺少使它迅速赶上中国的国内储蓄、境外直接投资和基础设施条件。如果不发生意外冲击,中国对印度的领先地位在未来相当一个时期将持续下去。”

印度将会笑在最后?

香港科技大学社会科学部教授丁学良认为,从目前中国和印度两国的发展来看,中国可以说是“硬件”领先,而印度是“软件”领先。长期来说,“软件”大国的发展后劲会更足,因为“硬件”是来自于“软件”的。他解释说,他说所的“软件”不仅仅包括信息技术,也包括广义的制度,包括文化。

新加坡巴克利证劵中心的杜米尼克·多-福瑞考特也认为:中国自1979年开始实行市场化改革,通过调整宏观经济政策和吸引外国直接投资实现了经济繁荣,但要进入下一个经济增长阶段,中国就必须提高劳动生产率,目前尚不清楚中国的政治动态是否有助于这一点。不同于中国,印度产生了大量世界级的极具创新能力的公司,它的政治文化和公民社会有益于科技发展和培养本国的跨国公司 ,其中实施能力强的产权制度和独立的司法体系是两个重要支撑因素。

世界著名投资银行高盛在一份题为《迈向2050年》的报告中预测,印度的经济增长率可在2010年左右超越中国,未来50年里,它有望成为世界主要经济体中发展最快的国家。

美国哈佛大学商学院印度裔教授塔伦·凯纳和美国麻省理工学院华裔副教授黄亚生在美国权威的《外交政策》杂志上联合撰文:中印经济发展战略的不同还有一个重要方面:印度的经济发展依靠私营公司推动,而中国仍然追求一种自上而下的政府干预模式,此外,中国政府一方面把巨额资金浪费在国有企业身上,另一方面却从法律、规章和资金上限制本土私营企业。

《印度时报》也引述一位印度学者的话说,印度相对于中国的一个优势是,印度拥有许多竞争力非常强的本土私营企业,所从事的业务也不局限于软件业,还包括电影业、丝绸业、广告业、制药业等等。

塔伦·凯纳和黄亚生的文章甚至被中国官方通讯社──中国新闻社的网站转载。他们在文章结尾这样写道:“中国和印度追求截然不同的经济发展战略。印度目前没有全面超越中国,但它在一些关键领域正在超越中国。这些领域的成功可能促使印度最终赶上甚至超越中国。如果印度经济超越中国的前景变为现实,就不但显示出私营企业对一个国家长远经济发展所能够发挥的重要作用,而且显示中国依靠吸引外国直接投资来实现经济增长的发展模式的局限性。”

听起来,挺中派和拥印派都言之成理,颇有点“公说公有理,婆说婆有理”的味道,但中印“龙象之争”的最终结局究竟是“龙甩象”呢,还是“象超龙”呢?

《基督教科学箴言报》这样结束它的那篇题为“巨龙入场,但要留意大象”的评论:“长远来看,谁会领先?多数分析家看好中国这条龙,但经济领域中没有任何东西是确定不变的。别忘了,20年前,日本看上去还像未来的世界头号经济强国 |

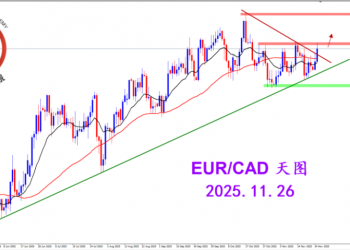

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2258 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2258 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3098 人气#黄金外汇论坛

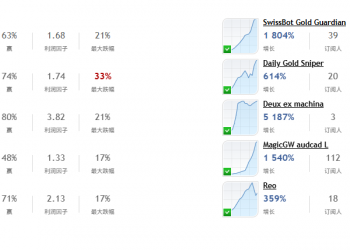

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3098 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3137 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3137 人气#黄金外汇论坛 【认知】5934 人气#黄金外汇论坛

【认知】5934 人气#黄金外汇论坛