金融品种多空循環時間周期与空間形態可公度性波型

導師 曲若水

作者 濟 遠

摘要部分

目的:

利用大小不同時限周期和空間形態,探討未現金融走勢規律。揭示金融品种多空循環的時限周期与空間形態以及五大可公度性波型,384种變异波。為多空賣買提供方向性、趨勢性和時限性策略依据;

方法:

利用《周易》理論,探討影響全球金融品种走勢的自然因素、社會因素、多空因素,再應用64個卦象圖為載体,將自然因素、社會因素、多空因素作用下的金融市場之時限周期与空間形態的統一內涵特征波型化。

結果:

《周易》理論分析股市等金融品种趨勢時,發現了許多鮮為人知的新成果。在對美國NASDAQ指數、DJIA指數、日經225指數、恒生指數、台灣加權指數、中國大陸A股指數等進行了近十年(120個月)及外匯期貨近二年走勢資料易經時空分析,結果是世界金融品种規律由24 組遺傳密碼數組成,以《周易六十四种信息能量圖》為演繹密碼圖,以月為周期, 以旬為波動短周期,以五大基本波型(α、β、γ、δ、λ),384种變异曲線為金融品种波動波型,將金融品种多空能量隨時空春夏秋冬變化的強弱特征演繹出,為買賣股票及期貨指數等品种提供最佳時机。同時發現,金融品种多空走勢規律存在多种大小不同周期進行多空能量互換,展示金融品种走勢規律局部与整体的統一性,多頭与空頭的方向性、時限性、形態性和能量全息性特征。

應用:

Ⅰ金融品种應用之一股市應用

【不定期時間周期与空間波型】

大陸股市【乙酉2005年中國大陸股市展望】

大陸股市【20050513日起51天多空時限周期----γ變异波型】(專區未公開帖)

大陸股市【24季多空時限周期----δ變异波型】(公開帖)

大陸股市【12周多空時限周期----δ變异波型】(公開帖)(分析与實際吻合)

前4周己過,進入中四周,大勢仍然較弱,后4周依然不佳,僅供參考!由于中4周多頭入墓,卦雖為合,恐難勢起,以觀望為主。

大陸股市【12T周期圖數】

大陸股市【153小時多空時限周期----γ變异波型】(公開帖)(分析与實際吻合)

大陸股市【12年、月時限周期----λ、β變异波型】(專區未公開帖)

大陸股市【9天多空時限周期----γ變异波型】(公開帖)(分析与實際吻合)

大陸股市【600036---12周多空時限周期----δ變异波型】(公開帖)

美國股市【12d多空時限周期----α變异波】(公開帖)(分析与實際吻合)

Ⅱ金融品种應用之二外匯應用

Ⅲ金融品种應用之三期貨應用

================================================================

以上内容为好友济远先生专帖,因遵守论坛规则,已将网址删去!

60甲子是能量循环周期最佳的表现形式,它必须与周易64个卦象结合,才能明确多空方向突变时间、方向、能量大小 !... |

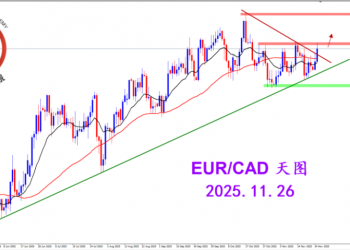

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2637 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2637 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3182 人气#黄金外汇论坛

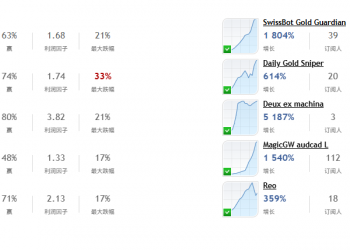

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3182 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3255 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3255 人气#黄金外汇论坛 【认知】6046 人气#黄金外汇论坛

【认知】6046 人气#黄金外汇论坛