开 头 的 话

先说几句开头的话。建国之后,我国哲学界对老子做了两件事情。一是给老子划成分,说他是没落奴隶主阶级的代表;二是给老子的著作《道德经》定性,说老子哲学是唯心主义的,《道德经》是消极避世的书,是引导人们无所作为的麻醉剂。因此,老子和老子思想在人们心目中成了消极避世的代名词。这两个问题在后来的历史进程中虽然有了纠正,但是,影响很深。“老子是没落的,老子的思想是消极的”在人们思想中根深蒂固。它不仅影响我们对民族传统文化的认知,也影响我们对民族先进文化的发展。

我们是在理解马克思主义中国化、追寻中国马克思主义之源的过程中重新走进道家,走进老子,走进《道德经》的。学习和思考的结论告诉我们,老子是中国辩证唯物主义哲学的开山之祖;《道德经》是强者的哲学,是引导人们追求永恒的经典。它的弱是为了胜强,柔是为了克刚,退是为了进,不争是为了无人和他争,无为是为了无不为。它是中华民族传统文化的集中代表。它不仅可以修身,可以养性,可以识世,而且可以治国,被历代称为“君人南面之术”。

基于这样的认识,我们认为,邓小平在治国的思想和实践中,以马克思主义政治家的胸怀,站在时代的新高度,结合当代中国的实际创造性的继承和发展了老子的治国智慧,给中国人民带来了巨大的福祉。

爱民治国能无以知乎。

爱民是老子治国之道的核心内容。在《道德经》里,老子对为政者最强调的就是“爱民治国”。《道德经.第81课.载营》说:“爱民治国能无以知乎。”治理国家必须爱护人民,这些道理难道不应该知道吗?他在第20课《善者》里指出:“圣人无常心,以百姓之心为心。”意思是说,圣人没有自己固定的想法,他是以满足老百姓的想法作为自己的心愿。这段话是老子对他那个时代以前的为政治国者基本品德的总结,也是对他所处的那个时代为政治国者的基本要求。它的主旨就是,为政治国者必须代表老百姓的意志和愿望,而不能有他们个人的私心和欲望。

邓小平在他的治国思想和实践中,不仅继承了老子爱民的这一治国核心思想,而且把它发展到一个新的高度和水平.邓小平曾经深情地说:“我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民。”他在中央决定恢复他的领导职务的全会上说:“我出来工作,可以有两种态度,一个是当官,一个是做点工作。我想,谁叫你当共产党人的呢?既然当了,就不能够做官,不能够有私心杂念,不能够有别的选择。”他还在毛泽东同志“全心全意为人民服务”的基础上,强调“领导就是服务”。在邓小平的思想里,为人民服务不是包办代替,不是强加于民,更不是干预和干扰人民的生活和利益。所以,他进一步强调,我们制定、坚持和执行代表人民利益的路线方针政策,必须始终把人民“拥护不拥护”、“赞成不赞成”、“高兴不高兴”、“答应不答应”作为制定各项方针政策的出发点和归宿。

在邓小平的思想里,“爱民”也不是只有良好的主观愿望和动听的口号,而是必须为人民创造和谐而安宁的幸福生活。所以,他不仅领导我们党结束了“以阶级斗争为纲”的错误路线,制定了“以经济建设为中心”的基本路线,实现了我党工作重点的转移,而且把“是否有利于提高人民生活水平”作为重要内容,纳入到他所提出的“三个是否有利”的根本标准理论之中,作为检验我们一切工作正确与否的根本标准。

在邓小平这一系列思想的指导下,我们坚持以经济建设为中心,生产力得到了极大的发展,综合国力得到了空前的增强,人民生活水平得到了大幅度提高。我们都是经历了三代的人,每当我们漫步到繁荣的市场,采购那琳琅满目的商品,品味我们幸福的生活时,我们就会由衷地感激邓小平同志。

他的这一系列的思想观点和及其实践的经验,为“三个代表”重要思想的创立、为我们党在新的历史条件“立党为公、执政为民”理念的确立,起到了十分重要的奠基和开启作用。

圣人之道,为而不争。

“为而不争”是老子治国思想的重要内容,邓小平结合当代中国的实际加以应用,取得了巨大的成效。作为以革命为己任的第一代共产党人,必须强调斗、突出争;作为以执政为己任的第二代共产党人必然突出“和”、强调“不争”。从邓小平治国思想和实践来看,他的“不争”主要必须在以下几个方面。

1、在国家内部强调“和”,避免争。

一是解决社会主要矛盾方面,他领导我们党断然结束了“以阶级斗争为纲”的错误路线,中断了“过七八年又来一次”的所谓社会主义的革命规律;实现了党的工作重心的转移,制定了“一个中心、两个基本点”的基本路线,并且提出了“稳定是压倒一切”的观点。

二是在处理人民内部矛盾方面,我们党根据他的主张,取消了四大,停止了“群众运动、运动群众、折腾百姓”的历史,为人民创造了安居乐业的生活环境。

三是在对待理论分歧方面,他提倡“不争论”。我们过去为理论之争不仅伤害了许多知识分子和有思想者,而且使中国失去了许多发展的良机,耽误了经济建设和生产力的发展。他改革开放的历史时期,邓小平以他的这种思想观点,成功地化解了“姓资姓社”之争,“姓公姓私”之战,凝聚了人心,维护和保持了聚精会神搞建设的良好局面。他在1992年南巡时带有总结意味的说:“不搞争论,是我的一个发明。不争论,是为了争取时间干。一争论就复杂了,把时间都争掉了,什么也干不成。”

四是在祖国统一的问题上,不固守社会制度之争、意识形态之别,提出了“一国两制”的战略构想,实现了香港和澳门的顺利回归。

他的这些思想和举措,开创了新中国建立以来少有的稳定和谐的新局面,为百姓过着“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”的生活创造了良好的条件,不仅显示了邓小平的大智慧,而且使我们党以更清醒的“执政党”意识在中国当代的政治舞台上承担着领导中华民族复兴的伟大事业。

2、在处理国际关系方面,他根据世界发展的大趋势,作出了世界当代主题是“和平与发展”的科学判断,调整了中国在世界的外交格局和基本原则;面对与邻近国家的边界纠纷,提出了“主权在我,搁置争议,共同开发”的思路。这些战略性的思想和措施,指导我们创造了良好的周边环境,为中国的和平发展和崛起赢得了和谐的外部条件。

3、邓小平的“不争”也包括了老子“不敢为天下先”即不与天下人争先的思想。

一是自己不与天下人争先,绝不当党的总书记和国家主席。这是众所周知的事情,不用展开具体的论述。他这样做,既实践了他复出时所说的“不能够做官,不能够有私心杂念,不能够有别的选择”的诺言;又保证了有更充分的时间和精力思考党和国家的重大事情和问题,做到了“有所为有所不为”。

二是要求我们党在共产主义运动内部不与其它党争先,绝不当头。1989年以后,面对苏联解体和东欧剧变,我们党内有些人对这个问题的实质认识不清,表现得有些举足无措,甚至惊慌失措。有的悲观失望,有的则从另外一个极端提出了“过去是社会主义救中国,现在则是中国救社会主义”的口号,有些兄弟党也希望中国扛起社会主义的大旗。在这紧要的关头,邓小平告戒全党不要惊慌失措,并且找中央负责同志谈话,明确指出:“现在国际形势不可测的因素多得很,矛盾越来越突出。过去两霸争夺世界,现在比那个时候复杂得多,乱得多。怎样收拾,谁也没有个好主张。第三世界一些国家希望中国当头。但是我们千万不要当头,这是一个根本国策。这个头我们当不起,自已力量也不够。当了绝无好处,许多主动都失掉了。中国永远站在第三世界的一边,中国永远不称霸,中国永远不当头。”同时提出了“韬光养晦,善于守拙,冷静观察,沉者应付,稳住阵脚,绝不当头”的二十四字应对方针,为我们党应对复杂的国际形势提供了大智大勇的韬略,指明了正确的方向。

三是强调中国在世界上不与其它国家争先,始终如一的坚持不称霸。

这些根本的方针和措施,为中国的发展赢得了时间和空间。使中国在今天的国际舞台上赢得了举足轻重的地位。实践的结果证明了邓小平的远见卓识,体现了老子《道德经》所说“夫唯不争,故天下莫能与之争”精神。

我无为而民自化。

“道”是《道德经》的核心概念,“无为”是《道德经》的核心思想,它体现在为政治国的方面就是无为而治。这是老子为政之德和治国之道的最高境界。邓小平“无为而治”的思想主要体现在以下几个方面。

1、无为而治就是治理国家不违背自然规律。

《道德经》的基本思想是“尊道贵德”、“顺应自然”。这个自然既是客观的自然状态,也是自然运动的规律。因此,小到个人的为人处事,大到为政治国,都要顺应自然及其规律。历史已经证明违背客观规律治理国家,只能是折腾百姓,劳民伤财,给国家和民族带来灾难。因此,治理国家必须遵循客观规律。邓小平按照客观规律治理国家有着丰富的内容,最突出的有三点。

一是提出社会主义初级阶段理论。并且多次强调“不要离开现实和超越阶段采取一些‘左’的办法”“一切都要从这个实际出发,根据这个实际来制订规划。”

二是强调生产力观点。生产力观点是体现人类社会发展规律的根本观点。邓小平说:“马克思主义有许多原则,最基本的原则是发展生产力。”遵循客观规律必须发展生产力。它强调,“社会主义的主要任务是发展生产力”、“社会主义的首要任务是发展生产力”、“社会主义的根本任务是发展生产力”。

三是提出“科学技术是第一生产力”的观点。马克思主义的生产力理论告诉我们,生产力的内核是科学技术,科学技术的档次决定着生产力的档次,科学技术的发展才能最终决定生产力的发展,所以邓小平提出了“科学技术是第一生产力”的观点,提出了尊重知识、尊重人才的观点。不仅如此,还结合新的时代特征,提出了“中国必须在世界高科技领域里占一席之地”和“发展高科技,实现产业化”的发展目标。

这三个方面是遵循客观规律最根本的内容。改革开放的二十多年,我们正是以邓小平这种遵循规律、无为而治的思想为指导,不仅避免了折腾,减少了失误,而且加快了发展,取得了举世公认的成就。

2、无为而治就是治理国家不能按自己的意志而是要按人民的意志。

《道德经.第12课.治国》说:“民之难治,以其智多。故以知治国,国之贼。不以知治国,国之福。”人民之所以难以治理,是因为把自己的意志强加于人民的多。所以,按照自己的知识治理国家,则国家盗贼四起。不按照自己的知识而是按人民的意志治国,国家就幸福昌盛。遗憾的是,历代统治者没有记住这些为政治国的至理名言,经常强*民意,折腾百姓,运动群众,有的甚至留下了千古遗恨。

在邓小平看来,按人民的意志治理国家,就要按照人民的需求来发展生产,推动社会的进步;就要尊重人民群众的首创精神,应用人民群众的智慧治理国家,就要把权力下放给基础,还权于民,让人民自己管理自己的事情。他指出:“我们改革开放的成功,不是本本,而是实践,实事求是。农村搞家庭联产承包,这个发明权是农民的”、“乡镇企业容纳了百分之五十的农村剩余劳动力,那不是我们领导出的注意,而是基层农业单位和农民自己创造的”、“农村改革中的好多东西都是基层创造出来,我们把它拿来加工提高作为全国的指导。”他在总结改革开放经验时说:“这些年来搞改革的的一条经验,就是首先调动农民的积极性,把生产经营的自主权力下放给农民。农村改革是权力下放,城市经济体制改革也要权力下放,下放给企业,下放给基层,同时,广泛调动工人和知识分子的积极性,让他们参与管理,实现管理民主化。”邓小平这一系列的思想和实践,把按人民的意志治理国家提升到了一个新的境界。

3、无为而治就是治理国家不要搞形式主义。

《道德经》有言:“信言不美,美言不信。”真实可信的话是不漂亮的,漂亮的话是不真实可信的。形式主义的重要表现就是繁文缛节,说空话,搞花架子。历史证明,花言巧语蛊惑人心,花架子祸国殃民。邓小平以务实著称于世,并且认为形式主义搞不得,形式主义害死人。这是他的一个重要思想,是他“无为而治”的重要特点。他在第三次复出之初,就一针见血地指出,中国“需要的就是少说空话,多做实事”。在1992年南巡时进一步指出:“现在有一个问题,就是形式主义多。电视一打开,尽是会议。会议多,文章太长,讲话也太长,而且内容重复,新的语言并不多。重复的话要讲,但要精简。形式主义也是官僚主义。要腾出时间来多办实事,多做少说。”这些重要观点,是我们反对形式主义的重要思想武器,也是邓小平治国之道的重要内容。可惜的是,我们后来的讲话越讲越长,文章越写越铺排华美,花架子越来越多,形式主义越来越严重,已经成了祸国殃民的毒瘤。我们必须尽快割除。

邓小平的这些“无为而治”的思想和实践给中国的老百姓带来了真正的福祉。这正如《道德经.第7课.悟道》所言“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”。

本来,老子的“无为而治”还有着更深远的内涵,邓小平的“无为而治”还有更多的内容。但是,我们今天只讨论到这个层面、这个范围。

功遂身退,天之道。

人是自然界的产物,它必然受着自然规律的制约。一个时代自有一个伟人做它的代表,代表时代完成他的特定使命。使命完成了,这个伟人就必然退出历史舞台。所以,老子在《道德经》里才说:“功遂身退,天之道。”邓小平正是这样的时代伟人,进而承担时代使命,成而退出历史舞台,在中国的政治史上开创了“退”的先例。进退本是自然之举,但是,在中国,特别是在20世纪晚期的中国更需要特殊的智慧、特殊的胆识,因而更具有特殊的意义。

20世纪后期的中国,是社会变革的关键时期。它需要新的思维、新的智慧和新的精神来承担和完成这个伟大的转变。但是,当时在位的都是在革命年代建立了不朽功勋的老同志。很显然,新的时代、新的事业需要新的政治家。老人政治无疑不能适应这个时代的新要求。怎么解决这个问题。最好的办法就是退。

对于这个划时代的举措,邓小平是同时从两个方面着手的。

1、集中精力解决领导职务终身制问题。

终身制是中国政治的特殊产物。官员退出官场的一般只有两种情况。一是获罪罢官。二是人死官无。要解决这个问题,首先必须改革终身制,建立退休制。关于这个问题,邓小平1980年8月接受外国记者法拉奇的采访时说:“这要从制度方面解决问题。我们过去的一些制度,实际受了封建主义的影响,包括个人迷信、家长制或家长作风,甚至包括干部职务终身制。我们现在正在研究避免重复这种现象,准备从改革制度着手。”在实践中,他应用大智慧首先设立顾问委员会,让大多数老同志进入顾问委员会作为过渡,进而取消顾问委员会,使绝大多数老同志实践了老子所提倡的“功遂身退”的为政之道。

2、邓小平自己带头退休。

同样在1980年8月接受外国记者法拉奇采访时,邓小平就明确表示,自己要在1985年退下来。但是,没有形成党内的共识。

1988年9月他在会见捷克斯洛伐克总统胡萨克时再次表示:“我认为,过分夸大个人作用是不对的。人总是要死的。哪一天我不在了,好象中国就丢了灵魂,这种看法不好。我在有之年还可以做一些事,但希望自己从政治舞台上慢慢消失。”

1989年9月邓小平再次找中央负责同志谈话,表示要尽快退下来的愿望。他说:“我过去多次讲,可能我最后的作用是带头建立退休制度。”

1989年11月9日,党的十三届五中全会通过了邓小平辞去中央军委主席职务的请求。邓小平终于辞去了他的最后一个职务,完全实现了他退休的夙愿。

在党的十四大结束的时刻,邓小平同志接见了与会的全体代表,绕场一周,然后飘然而去,真有驾鹤而归的大风范、大境界。

他的这一退,具有划时代的开创意义。在中国几千年的政治历史上,孙中山结束了世袭制,邓小平则结束了终身制。

结 束 语

中国的传统文化,主要由儒、释、道三家构成。儒以守成,道以达变,佛以修心,它们以各自的特点在中华民族的历史进程中发挥着自己的作用。

在中国的文化史上,似乎有一个不变的法则,即乱中有道家人物出现。每当社会动乱到不可救药的时候,就由道家人物出来拨乱反正,且奉行“功遂身退天之道”的风范。商汤的伊尹、周朝的姜子牙、越国的范蠡、汉朝的张良、唐代的魏征、明代的刘伯温、清代的范文程等。

在中国政治史上,也有一个重要的现象值得重视,即乱后用道家思想治国。在我国西汉的文景时期,统治者应用黄老之学,实行无为而治,休养生息,开创了我国历史上第一个盛世“文景之治”。唐代初唐和盛唐时期的统治者,尊李聃,兴道学,崇尚老子,实行无为而治,以“贞观之治”和“开元盛世”开创了中国历史上最具活力的大唐气象。清朝的“康乾盛世”,也是清代统治者“外示儒术,内用黄老”的结果。即使是成吉思汗入主中原减少杀戮,史书也称他是受道家七真之一的邱处机以老子思想点化的结果。我们的共产党人也是这样。毛泽东在夺取政权的革命战争中所用的“以退为进”、“以弱胜强”、“蓄积力量,后发制人”等,都充满了老子的智慧。

我们应该清楚地知道,在中国当代的历史中,每每出现天塌地陷式的政治大变动时候,出来顶着的常常是邓小平。他的富于传奇色彩的“三落三起”的政治生涯在他身上虽然蒙有一层神秘的光晕。但谁也不会否认,在黑云城城欲摧的诸多危机时刻,正是他以高瞻远瞩的理论眼光和大无畏的革命精神挺身而出,继承传统,立足中国,面向世界,结合时代,发展了马克思主义,挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾,创下了一连串的丰功伟绩,开创了具有特殊意义的邓小平时代。

不过,需要强调的是,邓小平不是简单意义的道家人物,而是继承和发展了道家大智慧的马克思主义者;邓小平治国思想中的老子智慧,不是传统意义的道家思想,而是当代中国马克思主义的重要组成部分。

(责任编辑:熊海林) |

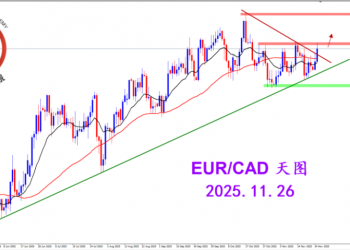

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2223 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2223 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3094 人气#黄金外汇论坛

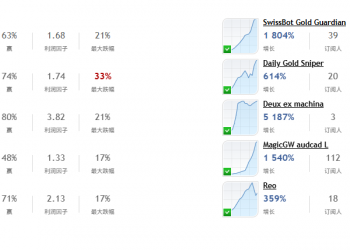

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3094 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3134 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3134 人气#黄金外汇论坛 【认知】5923 人气#黄金外汇论坛

【认知】5923 人气#黄金外汇论坛