第三节 渗透苏俄

索罗斯于1987年决定在苏联创立一所慈眷机构。在那一年3月,也就是在苏联官方释 放持不同政见者的代表人物安德烈·萨哈罗夫之后的三个月,索罗斯着手与苏联商量允许他 在该国建立一个基金会的事,他的最大愿望在于促进苏联经济改革。

那年索罗斯向在美国的苏联政治避难团成员征求意见。亚历克斯·哥德华是一位在莫斯 科出生的科学家,在苏联他是一位有根长历史的持不同政见的人物,他在纽约索罗斯的公寓 垦第一次见到了索罗斯。哥德华和他的朋友们都怀疑索罗斯的主张,他们说:“我们确实持 否定态度,我们认为你这种努力很快会被苏联国家安全委员会折腾掉,无论你多么聪明,他 们都将盖过你。”但索罗斯对这种说法颇不以为然。

事实上,索罗斯成功了。1990年,他在苏联建立了公开的慈善基金会)在拉脱维亚和 立陶宛也建立了一些类似的机构。索罗斯通过这些基金会提供商业和管理培训,并向学者、 学术团体和英语培训提供赞助。管理培训方案是由索罗斯的老朋友黑塔·赛迪曼制订的。该 方案旨在训练从阿尔巴尼亚到苏联的东欧地区的商业管理人才。

1992年12月,索罗斯宣布了他的一个大的赞助项目,即捐赠1亿美元资助在前苏联的 科学家和科学研究。这毫捐赠旨在减缓人才外流。当时,已有5万名科学家,放弃了他们的 研究工作,离开了前苏联而到利比亚或伊拉克从事待遇丰厚的工作。因此索罗斯此举意义之 大可见一斑。

自1987年索罗斯创办索罗斯慈善基金会(它遍布欧洲东部)以来,他的花销飞涨,特 别是当他在布拉格和布达佩斯成立中欧大学之时。中欧大学有来自22个国家的4oo名学 生,它的成立实现了索罗斯梦寐以求的愿望。至1994年,索罗斯慈善帝国已大大扩展,分 布在26个国家,为此他已在过去两年里抛出5亿美元,而且他已组织发放另外5个亿美元 的款项。

一些冷眼旁观者认为,索罗斯办慈善的唯一目的,是为获得更好的信息以便进行审慎的 投资。一位怀疑者注意到,在索罗斯为他的基金会举办的招待会上,出席的有一些基金会所 在国的内阁部长。卢那扎斯卡,他仍然说:“索罗斯通过他的基金会能更好地了解世界经济 的运行方式。当他通过他的基金会开始投入资金后。他就胜券在握了。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1733 人气#黄金外汇论坛

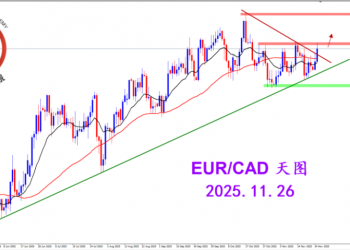

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1733 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2970 人气#黄金外汇论坛

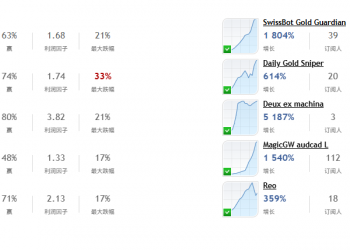

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2970 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3046 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3046 人气#黄金外汇论坛 【认知】5831 人气#黄金外汇论坛

【认知】5831 人气#黄金外汇论坛