欧元大家谈 |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

| |

|

追随市场,落袋为安,诸行无常,诸法无我。

|

|

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2652 人气#黄金外汇论坛

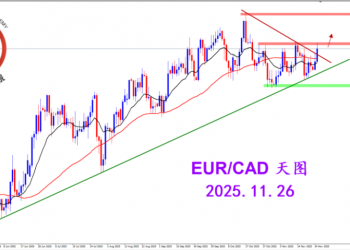

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2652 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3188 人气#黄金外汇论坛

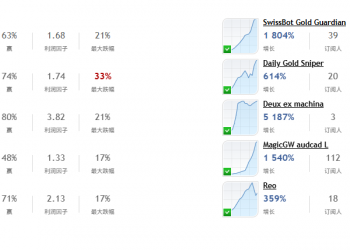

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3188 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3263 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3263 人气#黄金外汇论坛 【认知】6055 人气#黄金外汇论坛

【认知】6055 人气#黄金外汇论坛