每周一文:以苦为师

俗语云:「人生不如意事,十之八九。」人的一生,由出生至往生的过程中,际遇必然不可能一帆风顺,色身或多或少体验过四大不调之病苦,心境也因外境或轻或重的困厄横逆,而有过高低起伏。身心之苦可说是人生中不可避免的真相,因此我们要探究:苦从何来?解脱是什么?如何达到真正的解脱?

所谓「家家有本难念的经」,「千人千般苦,苦苦不相同」,世间之苦本是无量无边,故而人们对解脱也各有不同的定义。例如:问忙碌的家庭主妇何事令她感到解脱?她可能会回答小孩都出门上学的时候;问一位求子心切的妇女,她的回答可能是拥有自己亲生的小孩并且同享天伦。再问天天加班的上班族,他的回答可能是下班时刻;问一名总经理,他的回答可能是本月绩效达预估之时。问一名住院病患,他的回答可能是病愈可以出院;问失眠的老人,他的回答可能是夜晚终于入睡。再问一名艺术家,他的回答可能是创造出一幅旷世巨作之后。若问一名国家元首,可能得到的回答是人民安居乐业、邻国友好邦交等等。

顺治皇帝曾叹:「朕为大地山河主,忧国忧民自转烦。」每个人皆为自心之主人,调停、料理各自之事。所谓「解脱」,或可定义为当目标达成之时。若回首过往数十寒暑岁月,将会发现吾人一个目标接一个目标地追求,竟永无停歇之日。想想这一切是否就是人生的意义?或者如罗状元醒世诗所言:「急急忙忙苦追求,寒寒暖暖度春秋,朝朝暮暮营家计,昧昧昏昏白了头,是是非非何时了,烦烦恼恼几时休」。在这之中,宝贵的人生日渐消磨,终至了无踪迹。

禅宗祖师有言:「境界无好丑,好丑起于心,心若不强名,妄情从何起。」人人心中都有所愿求、有所爱憎,当环境不如自己所期待,轻则失意、沮丧,重则悲观、消沈。如何解脱?《大乘起信论》云:「当知世间一切境界,皆依众生无明妄心而得住持。」欲得解脱,须先明白心与境之真伪,歇下妄心。心安住于实相,分分秒秒「人在哪里,心在哪里」,不追忆过去、不妄想未来,时时刻刻清楚明白,即能了达解脱之道。世间万法本性空寂,以众生妄想故而生起,表面上彷佛存在,却都是昙花一现,富贵功名如此,财势权力如此,年轻貌美、气色充沛,无一不是如此。当前过不去的事情,乃因心中有所求,此谓「求不得苦」,一旦事过境迁,一切好坏的境界又在哪里?莫若当下息心,心安住于正理,如法思惟因果之理:现在果乃过去因,因缘未具,夫何可求?

懂得心性之理,不被外境的无常幻化所迷惑,不再妄加追求,心即能安详自在。懂得因果之理,积极在因地上努力,而非于果报上希冀苦求,则处顺逆之境皆能安忍不动。知因识果,契悟心性与实相之理,则知人生之应对进退为何,不会迷惑颠倒乃至造作恶业,在修正过往错误的思惟模式及无有实益的行为反应中,必能逐渐开启智慧,化除无明烦恼。如此,人生旅程即变得清明而有意义,因为心能作主,恒常处于解脱境界。

一个有智慧的人,懂得以苦为师,能够从挫折中发现自己的不足,进而提升自我,开创人生新天地。具备积极的态度与智慧,即能正确地面对一切善恶因缘。既能如此,又何惧人生旅程中的困厄苦境? |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2669 人气#黄金外汇论坛

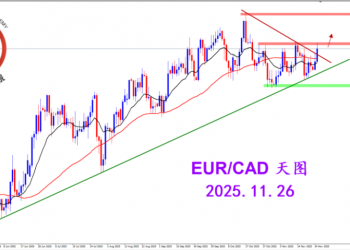

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2669 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3204 人气#黄金外汇论坛

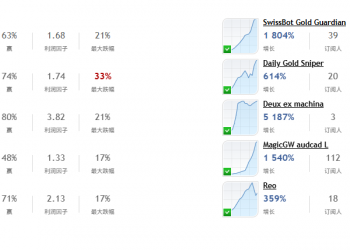

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3204 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3273 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3273 人气#黄金外汇论坛 【认知】6070 人气#黄金外汇论坛

【认知】6070 人气#黄金外汇论坛