1 树形原理

我们从特定的一片树叶向下寻找,就必然能够找到唯一的树干;但如果我们从一颗特定的树干向上寻找,就绝对不可能找到唯一的树叶。如果你某晚回家输的连手表都不剩,那么你的太太肯定知道你是去赌博了;但如果你某天出去赌博,那么出门时你的太太无论如何也不可能知道你今天到底会输还是会赢。

为了更形象地说明树形原理要表达的含义,我们还是举一个更具体的例子吧。我曾经做过十年的交易,在这十年中我经历了无数的失败与成功。我的每一次经历,或多或少都会改变我的一些思维方式。比如,600065的惨败让我明白了止损的重要性;600788的惨败让我明白了走势说明一切;600745让我彻底的放弃了对确定性的追求。。。。。。也许这些感悟并没有什么高深可言,但如果没有亲身经历的话,我想任何交易者都很难真正的理解其中的含义。请注意,这些都是过去的事情;都是一些已经固定下来的事情;并且我现在的信念无不留下了这些经历的烙印。那么十年、二十年以后我在交易上最重的结局会是成功还是失败呢?这是未来的事情;并且是不确定的事情;而最终的成败必然很大程度上取决于我的信念。

我相信,如果未来我最终在交易上成功的话,当我回忆这些经历的时候,肯定会感慨曾经经历的每一次失败都只不过是在为我最终的成功而做准备。如果缺少了曾经某一次重大的失败,那么我就会缺少了一个重要的感悟,最终我就有可能不会走向成功。06年我在期货市场上用了两个月的时间,把17万变成了60万。那时我回忆曾经的一幕一幕,真的有上面所说的那种感受。甚至我当时说下一句豪言壮语:“至今对我一生影响最大的四笔交易中,有三笔是亏损了超过50%,一笔获利了250%。如果让我舍掉其中一笔交易的话,那么我会舍掉这次获利250%的交易。”因为我知道,没有曾经的失败,我也不会有今天的感悟。

但我更相信,如果未来我最终在交易上失败的话,那么当我回忆曾经这些经历的时候,我会感叹道:我一生经历的一切,都只不过是在为了我最终的失败而做准备。无论如何我的信念都要为最终的失败负责。失败虽然并不能等于我的信念是错的,但至少能够说明市场并没有符合我的信念。如果我相信的是其他的信念,那么也许就不会出现失败的结局。对于巴菲特的成功而言,我想一个不可或缺的因素就是市场符合了巴菲特的信念。如果巴菲特成长阶段的历史时空是在中国的1997年至2001年的话,估计世界上就不可能有什么巴菲特的存在了。

明白我说的意思了吗?历史是确定的,而未来是不确定的。同时不论未来最终是什么结果,我们都能用已经确定下来的历史进行合理的解释。但是,无论如何我们都不可能用已经固定下来的历史来预测未来的结局。所谓树形原理,说的就是原因与结果之间的非线性关系!简单的说,事后合理不等于事先可知。或者也可以理解为,“同样的原因可能产生不同的结果”。无论你使用什么样的分析方法,同样的原因都可能产生不同的结果。在我看来,交易者是否能够长期获利,很大程度上取决于如何应对这种不确定性。

我只想说,原因与结果之间是具有非线性关系的,而确定性的结果根本就不存在。如果非要说明是什么产生了非线性关系的话,那么恐怕就不是我力所能及的事情了。从上个世纪爱因斯坦与量子论众多创始人一场“猫的悖论”的争论,到最近刚刚兴起的混沌理论都在反复对“未来是否是确定的”这个哲学话题展开探讨。但似乎有一点是能够达成共识的,那就是对于观察者而言未来是不可知的。具体这种不可知性是因为观察者无法考虑到无限的原因;还是因果关系从本质上就具有非线性的特征;或者是因果关系根本就不存在。。。。。。这些似乎不是我们这些交易者应该考虑的问题。好在无论事实是什么,对于我们这些交易者而言都是完全等效的。抛开原理阐述现象的话,结论就是:无论你考虑到多少原因来推导结果,结果都不可能是单一的。但如果在结果确定的情况下,历史会给你留下足够多的原因供你解释这个结果。所以我形象的把这种现象称之为树形原理。

回到市场上来,我们可以经常发现这样的现象。交易者在回顾历史行情时,无论是利用基本分析、还是利用技术分析来对市场进行解释。总是为了维护本能需要的确定性,而通过因果非线性关系来制造一种幻觉。《通往金融王国的自由之路》中将这种现象称为“事后合理偏向”。从某种意义上来讲,无论是基本分析还是技术分析,能够对单次交易负责的方法都是基于幻觉。关于抛弃确定性对于交易的重要性,我们在稍后的章节中详细探讨。

2 巨变效应

在我们熟悉的市场上,经常会发现这样的现象。某一特定时点的前后,市场的特征变得截然不同。这就是我们通常所说的转折点,当然这个转折点可能是上涨与下跌的转折点;也可能是趋势与整理的转折点;还可能是任何信念的转折点。在1997年当业绩的信念已经深入人心的时候,当市场上流传着,买入长虹、发展只会赔时间而不会赔钱的时候。突然间绩优股开始陷入了长达四年的灾难,而曾经没有人要的“死亡板块”却走出了数倍、数十倍的上涨。由此可见,任何相互对立的概念都是会交替的被市场所接受,而往往这种转变是非常迅速的。

我经常会遇到股民指着股票的历史走试图中某一箱形整理的阶段,告诉我在这个阶段应该暂时放弃趋势思路,而采取高抛低吸的策略。我通常会对他们说,整理阶段之前肯定是趋势行情,我们以上涨为例:一次上冲就见顶为尖顶;两次上冲见顶为双顶(M头),三次上冲见顶为三重顶或者头肩顶。这说明整理行情在走出之前,你不知道他是整理行情。而当整理行情真正走出来以后,通常就意味着整理行情可能突然结束。也就是说,更多的交易者都是根据短期经验来寻找规律,并且迅速死在突然的巨变中。从江恩的4次法则我们可以得知,通常第四次的上冲会冲出箱体。按照我个人长期使用的趋势跟踪系统来看,只要市场整理的幅度与我的趋势跟踪尺度正好吻合的话,那么我的系统就会出现使我亏损的假信号,而通常来说超过四次的假信号非常少见。当以逆势的敢死队思维进行高抛低吸的交易者已经出现获利效应的时候,你跟他们学只能是为他们来买单。通常我会使用相反的方法来应对这种情况。这方面的内容,我们在后面的“学习效应”中再进行探讨。这里我要说的是,当一种现象已经成为一种定式的时候,往往巨变就会随之而来。

上个世纪初“历史上著名的拐错弯”把世界从似乎永恒的平静中引向了可怕的第一次世界大战;上个世纪八十年代,苏联已经成立了75年,在世界舞台上似乎成为一个永久的国度。那时,美国明显害怕苏联在军事上占上风,只有不断的努力,美国才能处于不败之地。然而,让人愕然的是,短短几年后苏联就解体了;日本是个地震多发的国家,但在神户地区几个世纪以来却是一直是非常的平静。上个世纪末的一天,一场震惊世界的神户大地震使得巴林银行走向破产。(本段摘自《临界》一书)

当然,事后分析起来,这些偶然事件正巧碰上了合适的土壤,所以才演化成一场巨变。按照《临界》中的说法:大的事件并不一定需要大的原因。那么为什么这种巨变是迅速的,而不是缓慢的呢?我们以地震为例,地震的成因非常简单,就是由地壳运动而产生的。地壳的运动是非常缓慢的,而地震却能在瞬间释放出巨大的能量。这是因为岩石之间是具有“摩擦力”,地壳运动产生的能量被这种摩擦力封存起来。当这种摩擦力与封存的能量处于一种临界状态时,非常小的偶然事件就能产生巨大的能量释放。

即使是在我们的生活中,我们也不难发现:原因通常是渐进的,而结果却是跳跃的,也许这就说明原因和结果之间确实存在着“摩擦力”。记得小时候我得过一次肺炎,最后好像是吃了一种在当时很新的抗生素才治好的。当时我老妈跟医生说:“还是西药的效果更好,以前吃了这么多中药都没有任何改观。”医生说:“我们吃饭都是吃了最后一口才吃饱的,难道我们之前吃的那么多饭都是没有用的吗?”在《短线交易大师:工具和策略》我也看到了这样一种说法:交易者的成长就像一颗种子成长为花朵一样,起初相当长一段时间的成长都是在我们无法观察到的地下进行的。“不要不满现在,成就往往就在一瞬间”说的也是这个道理。努力是渐进的,而成绩却是跳跃的。

上面说到的“摩擦力”本质上究竟是个什么东西呢?不地震是一种常态,而地震是一种非常态,那么摩擦力就是一种维持常态的力量。或者说常态是一种普遍的规律,而“摩擦力”又表现为现有规律的惯性。“摩擦力”的本质似乎还能解释为封存效应,我们来看看政府调控经济的效果吧。97年中国经济成功实现软着陆以后,就进入了长期的通货紧缩状态。政府采用了包括激进财政政策、降息等一系列的刺激经济政策。当时这些政策到底起到了什么样的效果呢?我个人感觉几乎没有任何效果。2004年的时候,中国的物价才最终开始见底回升。现在想想看,当时房地产的价格真是便宜得不可思议。那么数年刺激经济的政策真的没有效果吗?不是这样的,刺激经济的政策虽然基本上不能扭转通过紧缩的现实,但却为未来的通货膨胀埋下了伏笔。上海的房地产一夜之间陡然而升,并且迅速的蔓延至全国。短短的两三年间,我身边的二手房价格上涨了五倍!调控经济就像是煲鸡汤,淡了加点儿盐;咸了兑点儿水。但遗憾的是,现实世界中存在着封存效应,盐并不能很快的溶解,水也不能很快的稀释。从微观上看,虽然政府在不断的加盐,但汤反而越来越淡。突然汤又变得咸得让人受不了,政府只好再不断的兑水,但兑水后也改变不了汤越来越咸咸的现实。。。。。。也许经济发展的实质就是在管理层不断加盐、不断兑水中,经济总量变得越来越大。

回到我们的金融市场上,巨变效应也是同样被经常演绎。当市场的常态已经被交易者所深信不疑时,通常巨变就开始了。市场的本质也许就是两种相反力量的正反馈与负反馈。上涨意味着继续上涨,就是正反馈;而上涨意味着下跌,就是负反馈;同时负反馈具有封存效应!上涨的本身就在不停的聚集着下跌的力量,同时上涨又让交易者对下跌的理由视而不见。当市场最终处于临界状态时,一个小事件就能使得聚集起来的下跌因素瞬间爆发出来,从而产生巨变现象。外国某交易大师曾经说过:大多数的基金经理在大多数的时间内都是正确的,而在少数偶然事件面前输得一败涂地。如果你真的了解市场的本质,你会发现这种偶然事件,只不过是通常很少出现的必然事件!我深信:很多人是靠偶然事件走向破灭,而我是靠偶然事件使资金上一个台阶。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2347 人气#黄金外汇论坛

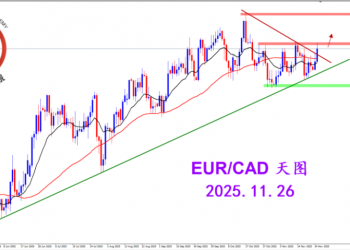

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2347 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3110 人气#黄金外汇论坛

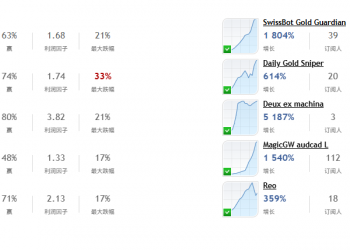

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3110 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3154 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3154 人气#黄金外汇论坛 【认知】5956 人气#黄金外汇论坛

【认知】5956 人气#黄金外汇论坛