国际汇市重大利好—中美结成经济战略联盟 - 何志成

昨天,美国财长鲍尔森针对西方大国希望他在北京之行时严厉敦促人民币进一步升值一事时强调,要他独断地催促人民币升值是傲慢且冒昧的,一些重要问题,包括人民币升值及中国的经济政策等,不可能因为一两次会面就有实质改变。鲍尔森深知:对充满民族主义和好面子的北京人来说,唱红脸是最好的选择。于是他不仅不压,反而力捧,将中国抬到“世界经济的领袖”的地位,希望中国成为世界的榜样。这种“把我放到火上烤”(曹操对刘备说)的手段的确只有中国通才想得出来。的确,虽然鲍尔森明确表示不会在人民币升值问题上向中国施压,但中国人能不给他面子吗。

事实上,鲍尔森讲这些似乎莫名其妙的话不是代表他个人,他代表了布什和美国的主流政治家和经济学家的现实主义思维,而鲍尔森能够低姿态的确反映了美国对华政策的转变:这就是从重点遏制对象,到在经济上结盟。我们必须佩服美国人的创造性,他们看到,由于政治分歧巨大,没有结盟的可能,但在经济上谁也离不开谁,特别是在货币或汇率问题上,因此可不可以在经济上先结盟呢。于是,我们看到,美国人终于又创造了一个新的词汇:中美经济战略联盟。这个新词汇在昨天晚上由中国总理吴仪对全世界宣布。

中美经济战略联盟影响深远,我没有篇幅和时间仔细解说。而当前的作用主要体现在货币和汇率上,这个货币联盟也不得了!

为什么在货币或汇率问题上中美必须结盟呢?这的确是经济学和货币金融理论难以解释的怪现象。但是,利益使然,人民币离不开美元,美元也离不开人民币。

我们知道,美元在经济明显放缓(有衰退威胁),双赤字严重,资本净流入大幅度下降时最怕什么?大幅度地贬值,引发货币危机。而在新经济时代,货币大幅度贬值的直接诱因往往不是通货膨胀,而是国际国内市场对该货币的信心,对美元来说,主要是国际市场的信心。维持这个信心靠什么?美国已经连续升息18次,每年增加利息支出几千亿,应该说能够再做的实在不多了。面对国际市场唱衰美元的大合唱,美国人必须拉住一个大户——而且是一个最没有把握的大户。可以这样说,在当前形势下,只要中国不减少美元储备,象韩国(已经明确宣布减持)那等二流国家再减多少也无济于事。

回过头我们看中国。人民币在经济以10%左右的发展速度连续跃进十年后,已经积累了巨大的升值压力,特别是在最近3年,外汇储备以每年35%左右的速度增长,已经超过10000亿美元,其中的70%又只能选择投向美元资产,这客观上形成对美国和美元的巨大依赖。首先,中国最怕美元跌,辛辛苦苦攒的钱,利息多少还不讲究,本金年年少,怎么交代。所以,美元不能跌,跌的多了,等于外汇储备实际没有增长。我们看到,美元从2003年到2005年的连续大贬值实际正是中国外汇储备增长最迅速的时期,国际市场就是对着中国干:你存美元,我就空美元。这种空头是可怕的,如果在2005年底的位置再贬下去,中国的财富,特别是中国政府积攒的财富不仅是大幅度缩水,。甚至可能化为乌有!另外,现在世界要求人民币大幅度升值的压力很大,而美国又是世界的经济领袖,让美国人降降调,对当下的人民币非常重要。

正因为有这样的相互需要,中美才可能走到一起。

事实上,在世界地缘政治的版图中,中国与美国最后走在一起的可能性最大。我们不要被表面现象所迷惑:中国实际不反美,美国也需要中国帮助。就象人民币改革一样,说是不再盯住美元了,实际仍然盯住美元,而且是越盯越紧。据世界银行的算法,货币之间季度波动幅度不到2%,就是盯住,人民币兑美元1年也没有到2%,是不是盯得更紧了;也是世界银行的统计:在人民币汇改一年后,人民币的综合指数——对世界主要货币——实际是贬值的,原因就是人民币与美元仍然膘在一起,美元大贬,人民币小升,实际当然贬。所谓息差交易和日圆疲软等货币怪象实际只是人民币明升暗降的影子而已!

文章写到这,大家应该已经明白:由于有世界上升值潜力最大的货币——人民币——与美元结盟,美元就贬不到那去;反过来说,由于与世界泡沫最大的货币之一——美元——结盟,人民币也就升不到那去。而对国际市场来说,世界最大和第二的经济体的货币能够结成影子联盟,最大的好处就是长期被恶意炒做的最大的不确定性风险被化解了。人民币和美元汇率预期稳定,汇市的其他货币对也就能够相对稳定——出现非正常的大幅度波动的可能性大大地降低了。

而对我们小投资者来说,盈利的好季节到了。大家知道,所谓汇市稳定,就是指区间震荡,而且是在不超过300——500点的小区间震荡。在这样的行情中,无论我们在什么点位买,也无论我们是买跌还是买涨都能挣钱,因为即使买错了,汇价很快还能回来。

所以我说,中国与美国结成经济联盟是国际外汇市场的重大利好,也是我们小投资者的重大利好!这种利好氛围将在未来继续展现出来,包括中国的金融开放和人民币的稳步升值。美国人善待中国,中国一定将回报美国,中国在美国的引导下向世界靠拢,人类必将赢得更长远的和平。这就是鲍尔森这个中国通和明白人的北京之行做出的重要历史贡献。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2240 人气#黄金外汇论坛

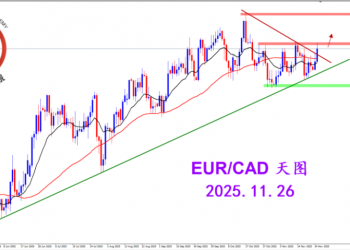

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2240 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3097 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3097 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3136 人气#黄金外汇论坛

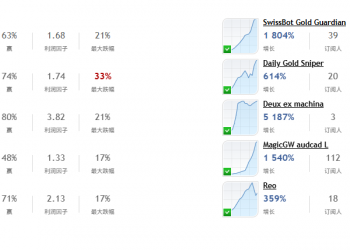

MQL5全球十大量化排行榜3136 人气#黄金外汇论坛 【认知】5931 人气#黄金外汇论坛

【认知】5931 人气#黄金外汇论坛