看到鲨版 在另一个论坛基本面评论 要学习的真的很多

先看看 广场协议 就当学习点金融知识吧^_^

“广场协议”给中国的警示

:最近一段时间,美国在对人民币汇率和对中国纺织品设限等一系列问题上表现出步步紧逼的态势,引起了专家学者和媒体的众多评说。有的学者把中国目前面临的经济形势与上世纪80年代日本"广场协议"时期相类比;有的则认为,美国一直在和中国较劲,它愈着急,中国就愈不能轻易采取行动……

"广场协议"的由来

上世纪80年代,由于美国和日本之间的贸易赤字不断扩大,美日贸易摩擦日益加剧,1985年9月,在美国的策划下,美、日、英、法、西德密会于纽约广场饭店,签约降低美元对日元和欧洲货币的比价,史称"广场协议"。之后10年,日元汇价逐渐从250日元兑1美元升值至1996年的87日元兑1美元。此后十年,日本经济停止了增长,美国经济却获得了持续增长。

2003年2月西方七国财长会议召开之际,当时的日本财务相盐川正十郎向其他六国提交了与1985年针对日元的"广场协议"类似的提案,以逼迫人民币升值。但最终该提案被否决。

"广场协议"警示中国

日本《日经产业新闻》编委后藤康浩日前在该报发表一篇题为《中国版"广场协议"将产生悲剧》的文章,摘要如下:

中国已陷入对美贸易摩擦的困境之中。如今美国的对华贸易赤字远远大于对日贸易赤字。因此,美国产业界的批评矛头完全转向了中国。中国今天所面临的形势恰似上个世纪80年代前半期的日本。如若不设法改变现状,就将出现对中国而言的"广场协议"。但是,今天中国民族企业的竞争能力,与当时的日本却不可同日而语。因此,中国产业界很可能面临悲剧命运。

我们不妨回顾一下80年代前半期的情景。那时,日本在钢铁、电机、汽车、造船、纺织品等各个领域,对美出口都在增长,从而形成了日本对美贸易盈余不断膨胀的局面。当时,美国产品也并非没有向日本渗透。比如IBM、可口可乐、波音和通用电气等公司的产品在日本也是随处可见。

日美之间出口不均衡问题之所以越来越严重,是因为美国企业实施了向日本进行生产据点转移的战略。对于国际性大企业来说,对有潜力的市场采取"变从本国出口为当地生产"的战略,是很自然的。因为当时的日本在生产成本方面还是具有魅力的市场。

这样一来,无论日本如何努力限制出口、如何努力振兴内需,都没法削减对美国的贸易盈余。结果只好被迫吞下以"广场协议"方式规定的日元大幅度升值的苦果。虽然如此,日本至今也未能扭转对美国依然保持大幅度贸易盈余的局面。

那么,如今的中国情况如何呢?只要随便在北京、上海的大街上走走就能看到,从可口可乐、麦当劳到摩托罗拉手机也早已充斥中国市场。然而不同的是,这些商品大部分都由中国生产。也就是说形成了这样一种结构:尽管美国商品正在大幅度地影响着中国人的生活,但是美国的对华出口却难以增长。

"广场协议"出现以后,日本厂商的出口在成本上受到了限制。于是日本厂家开始向北美地区进行生产据点的转移,用增加当地生产的方式缓和了贸易摩擦。仅丰田汽车公司就在美国设立了7处工厂,并在市场占有率上开始对美国三大汽车厂家构成威胁。

那么,当对人民币而言的"广场协议"出现时,中国企业能做到这一点吗?回答恐怕是"很困难"。虽然也有中国企业已在美国建立了电冰箱工厂,但据说经营惨淡。可见,即使依靠技术、品牌而能够打入美国市场,也没有中国企业能在这个市场上保持优势。只有在本国人工成本很低的情况下,中国企业才能发挥竞争优势。

日本的对美贸易盈余带来了这样的结果:促进日本企业提高竞争力;促进美国企业向日本进行生产转移。而中国的对美贸易盈余虽然也带来了外资企业在当地生产并出口的结果,但是在这个生产过程中,中国企业所参与的仅仅是其中一小部分。外资企业创造的出口占中国总出口的54%,由中国企业自己独占的出口仅限于纺织、家电和杂货等少数领域。

如果在民族产业尚不具备能在国际市场上进行竞争的实力的情况下,就被迫提高通货汇率,那恐怕将带来悲惨的结果。而且随着出口价格的上升,就连纺织、杂货等中国传统商品的生产,都有可能被其他的发展中国家取而代之。

联想公司对美国IBM个人电脑部门的收购,以及中国海洋石油总公司业已流产了的对美国石油公司的收购计划等事例,都表明了中国企业要向美国过分显示其自身竞争力的愿望。尽管中国这种急于向世界夸耀自身实力的行为不难理解,但却对贸易摩擦带来了一种负面作用。

中国将努力设法推迟人民币升值,以便争取时间发展民族工业并提高农业的竞争力。人民币升值问题对中国来说,是一场与时间的赛跑。(完) |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2401 人气#黄金外汇论坛

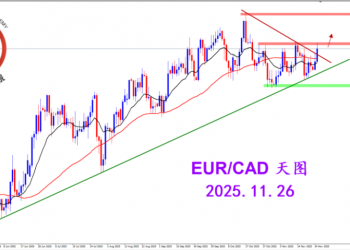

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2401 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3125 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3125 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3175 人气#黄金外汇论坛

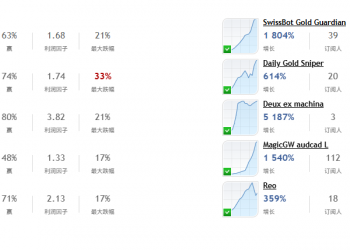

MQL5全球十大量化排行榜3175 人气#黄金外汇论坛 【认知】5981 人气#黄金外汇论坛

【认知】5981 人气#黄金外汇论坛