|

二、 中国建立金融货币体系的国际博弈(上) 世界发展到了上世纪初,资本世界已经高度发达,但是中国还是一个以白银为主要货币的国家,即使是明朝的宝钞等等纸币也很快退出历史舞台,民国前后也多有各种纸币发行,但是一直没有成为全国统一货币也没有被市场接受,更没有现代意义的中央银行体制。作为一个最主要的银本位大国,世界银价的变动对中国的货币和经济都会产生影响。当国际市场银价低落,白银就会涌入中国;当国际市场银价提高,白银就会大量外流。白银在国际市场是一般商品,在中国则是通货,所以白银一旦大量外流,就会导致经济上的一系列连锁反应。而西方对于中国的金融货币战争就是通过这样的白银价格波动进行的,要控制中国的西方列强放弃这样的持续掠夺的好处,也是需要特别的背景和代价付出的。 按照刘光临先生的估算,1880年代中国的国民收入约27.8亿银两,老百姓税负约占国民收入的3.2%。以此税率推算,根据1903年的10492万两财政收入,那年的国民总收入约为32.8亿银两。按照32.8亿银两的国民收入估算,甲午赔款和庚子赔款总计的6.5亿两赔款债务约为1903年国民收入的20%,比近期中国的2.9万亿元国债余额占GDP的比重(21.6%)还低一点。从这一角度看,晚清的财政与国债状况并不比今天的差,从和绅抄家可以得到9亿两的家财而言,中国的所有对外战败赔款还没有中国一个大贪官的家产多。所以仅仅从数额上讲对外战败是不会让中国崩溃的,但是由于没有现代金融体系,中国所有的流通的白银只有6-11亿两,而中国30年代以法币收兑全国的银元,含各地军阀私铸成分极其不纯的大量劣元,所得也只有14亿元,一块银元是0.7两左右。本人的《甲午战争后的金融货币侵略》一文已经分析了,这样的巨额外债下造成白银对外贬值的同时对内升值,西方列强的货币侵略极大的掠夺了中国的资源,每年外流的财富是约四个马关条约的赔款。让列强们放弃这样的巨额利益,让中国获得金融独立与世界金融体系接轨,没有额外的代价和特别的历史背景,是无法在中国建立现代金融体系的。 1931-1933年整个资本主义信用制度的危机,西方各国纷纷放弃金本位制,实行货币贬值政策以提高本国产品在国际市场上的竞争力,从而达到倾销国内剩余产品、转嫁危机的目的。对于当时的中国,自甲午战争以来通过这样的纸币对白银的游戏,西方早已经在中国赚足了利益,中国的资产货币化很低,使用实银是西方金融货币掠夺的软肋,直到此时中国已经穷困不堪没有太多的利益可以通过金融货币榨取,同时中国的巨大人口和市场是西方倾销过剩产能的好地方,这样的情况才发生变化,如何提高中国的购买力让西方倾销产品走出危机是当时的重点。1931年918事变以后英美支持中国发行纸币,还有一个主要的原因就是日本在华的势力扩张,日本大量向中国资本渗透,日本将其货币改革建立央行后回收控制的大量白银,再以资本的形式大量借给中国和投资中国,取得了巨大的利益和在经济上控制中国,大量的中国对日借款和投资、贸易以白银计算,同时还有大量日元贷款也是以中国的白银收入担保的,不让日本控制中国也是西方列强的战略重点之一。西方列强对于中国经济和金融的诉求发生了变化,因此中国的货币改革才有可能实施。 由于金本位在危机中主要国家的破产,大量囤积于黄金市场的货币资金转入了白银市场,白银的投机造成银价的波动。为稳定世界银价,美国、中国、印度等八个产银或用银大国,在1933年7月伦敦世界经济会议上,签订了一项《国际白银协定》。其中规定美国政府每年购银不超过3500万盎司,中国则承诺将不出售1934-1937年销毁银元所得之白银[注解:协定全文及中国的保留意见载中国人民银行总行参事室编《中华民国货币史资料》2辑,上海人民出版社,1992年,112-114页。但是,一年不到,美国就违背了它所承担的稳定银价的国际义务。1934年6月19日,在美国国会内白银集团的压力下,美国总统罗斯福签署了《1934年购银法》。它规定美国政府要通过购买的方式,设法使每盎司的白银价格提高到1.29美元;或者把白银在美国货币储备金的比重增加到1/4。这些政策造成白银的价格上涨,在1934年8月9日开始执行该法,下令白银国有化并从世界市场购银。美国的这一行动立即引发世界银价的飞涨,从1934年年初的每盎司0.35美元涨至10月份的0.55美元,到1935年4月一度涨至0.81美元[注解:扬格前引书,225、239页;Blum,op.cit.,pp.190-191。。银价暴涨西方在中国购买资源的付出加重,同时中国因受国际金价及银价波动的影响,白银不断外流,1934年流出1.80亿两,1935年流出1.86亿两(中国近现代经济史教程,国家级规划教材,陈争平,清华大学出版社),银本位币制难以维持,造成了银根奇紧、物价猛跌、利息上涨、销路呆滞、钱庄倒闭、银行关闭等严重后果。美国的收购白银,表面上是说提高中国的购买力和稳定本国采银业,实际上是使得西方其他列强在中国采购资源、原材料的负担加重成本提高,美国所产所收购的白银还可以在中国购买资源控制中国金融,从而使得当时的资源大国的美国产品更具有竞争优势走出危机,因此英国在美国白银政策的压力下为了自身在中国的金融利益,就需要中国改变白银本位变成纸币了,而中国要发行纸币也必须与金融实力最强的英国和控制白银最多的美国货币挂钩。同时中国也是西方倾销产品的市场,为了列强在中国的市场竞争力,因此改革中国的金融发行纸币就成为了中国与列强一致的需要,也成为了中国放弃银本位的金属货币进入央行时代建立自己的金融货币体系的历史机会和时间窗口。 在此背景下南京政府开始发行纸币,1935年11月4日,规定以中央银行、中国银行、交通银行三家银行(后增加中国农民银行)发行的钞票为法币,禁止白银流通,发行国家信用法定货币,取代银本位的银圆。各金融机关和民间储藏之白银、银元统由中央银行收兑,同时规定法币汇价为1元等于英镑1先令2.5便士,由中央、中国、交通三行无限制买卖外汇。1936年国民政府与美国谈判后,签署《白银协定》,由中国向美国出售白银,美国维持银价的稳定,换取美元作为法币发行的外汇储备,法币改为与英镑及美元挂钩。 中国政府发行法币的政策一公布,英国驻华公使立即发出英皇敕令,要求所有驻华英商和英国侨民遵守中国法令接受法币,不得再使用白银。在中国处于金融垄断地位的汇丰、麦加利等英资银行也率先交兑库存白银给中国中央银行,让中国政府一下子集中了3亿两白银实银,民国政府的印刷钞票换取了头号列强的白银(想一下现在印刷人民币有找美国换取黄金白银的货币信誉吗?),这对于中国各方势力四分五裂的金融市场产生了无可抗拒的力量,在北伐战争和围剿土匪的军事统一中国以后,成功地在经济和金融上再一次达成全国统一。中国历史上的纸币发行信誉极差屡次失败,中国的政府纸币能够发行成功的关键是有了西方外汇的信誉和占中国金融垄断的外资英国央行的支持,而中国纸币挂钩英镑是英国金融资本更大的利益,而对于中国更大的意义是中国与英国的进一步结盟,这样的结盟对于中国将来改变自身地位是非常关键的,英国是愿意支持中国在东亚成为列强之一制约日俄保障英国利益的。所以我们需要看到的就是中国的纸币的发行没有当年头号强国英国和崛起的超级大国美国的支持是分不开的,他们的支持也有限制日本在东亚坐大的战略目的,而中国日后能够将中国的不平等条约废除,更关键的原因就是中国的金融与英美挂钩,经济金融一体化后这些不平等条约成为了自由贸易的国际金融资本的障碍,否则在抗战中英美不取消这些条约你也一样必须与英美结盟,要知道当年日本逐步废除了英美对于它的不平等条约,也是在日本的货币与英镑挂钩,与英国经济一体化之后,但是后来日本想要中日货币一体化把英美抛弃在外,也成为了英美支持中国的经济基础。至1936年中国对外外债是20.46亿海关两白银,各国在华投资29亿两,在华民间债权、财产、房产等70亿两(《中国近现代经济史教程》,P34,P68),这样的外国资产全部从白银被置换成为了法币,这些财富是中国GDP的三倍,是中国货币发行量的八倍,也是中国1840年以来所有的战败赔款的近10倍,不得不说是中国金融界的一个重大历史性胜利。而这些资产和债权等自西原借款以来是以日本为多,英美这样的政策是慷他人之慨!以后我们还要详细分析其中对日的博弈。

|  2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2223 人气#黄金外汇论坛

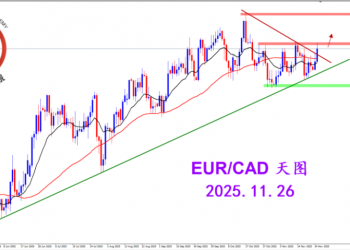

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2223 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3095 人气#黄金外汇论坛

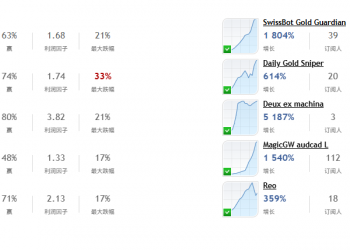

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3095 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3134 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3134 人气#黄金外汇论坛 【认知】5923 人气#黄金外汇论坛

【认知】5923 人气#黄金外汇论坛